|

|

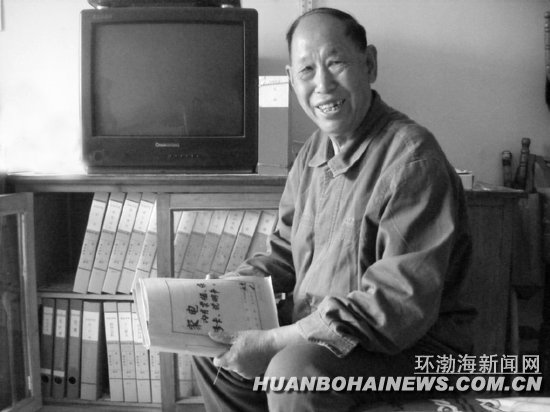

您是否还记得,第一次领工资是多少钱?第一台家用电器是什么牌子?在唐山市77岁老人代瑞勤的家庭档案中,这些都有详尽的记载。从上世纪六十年代至今,代瑞勤将工资收入、购物支出、家政大事、往来礼账等,一一细心记录、整理,并建档成册,形成了一部家庭档案。这部家庭档案不仅记录着代大爷一家生活的变化,也从平民角度见证了国家的发展、时代的变迁。

月收入54年涨了167倍

1958年10月,23岁的代瑞勤走上工作岗位。家庭档案记录下了他的第一份工资收入:15元。其后二十年间,代瑞勤的月工资始终在十位数徘徊。“那时侯物资供应紧张,粮食、猪肉、白糖等都凭票证定量供应。即使敞开供应,大家也没有余钱去买。”代大爷说。

改革开放之后,代瑞勤的收入可谓“芝麻开花节节高”。1984年,他的月工资第一次由十位数变成了百位数,一下跃升到300多元。相比枯燥的数字,代瑞勤的老伴儿对收入增加的感受更为直观。她告诉记者,因为家里有5个孩子,自己又没有工作,日子一直过得紧紧巴巴。“孩子们穿的都是带补丁的衣服,最伤脑筋的就是怎么把补丁打得整齐一些。老代的工资涨到300多元以后,日子过得就不那么紧巴了,孩子们也有了新衣服。”

代瑞勤收入的第二个快速增长期出现在他退休以后。家庭档案显示,1996年10月,代瑞勤的退休工资为420元,1999年上涨到了750元,2005至2008年,老人的退休工资又翻了一番,从1253元上涨到了2505元。从最初的15元到现在的2505元,这54年间,代瑞勤的月收入总共上涨了167倍。

消费观念日新月异

在代瑞勤的家庭档案中,生活变化一个最明显的标识就是电器。1980年,代瑞勤用400元积蓄买下了第一台家用电器——14寸的牡丹牌电视,一家老少围着它兴奋不已。时隔多年,老人依然保存着这台电视机的图纸和说明书,泛黄的纸页诉说着它昔日的“辉煌”。

到了上世纪九十年代,电视机已不再是“稀罕玩意儿”,代瑞勤家又陆续添置了冰箱、电话、空调,电饭煲、净水机、微波炉、加湿器等提升生活质量的小家电也逐渐进入这个家庭。

进入新世纪,代瑞勤家庭档案里最大的一笔开销是18.3万元,那是2005年购买新房的支出。这已经不是代瑞勤第一次换房,早在1997年,代大爷所在单位进行“房改”,老人只花了1.8万元就从30多平米的小平房搬进了60多平米的新楼房。“当时觉得特别宽敞,可住了几年后又觉得不够大,就买了这套84.7平米、两室两厅的房子。”

2011年,代瑞勤的老伴儿不幸患上尿毒症,每周要做三次透析。家庭档案显示,2011年代瑞勤和老伴儿共花掉了7.48万元医疗费,其中,国家报销了4.2万元。“幸亏国家推出了城镇居民医疗保险政策,老伴儿才能放心治病,这在以前是想都想不到的事。”尽管不菲的医疗费用给家庭带来了经济负担,但代大爷并不悲观,卫生部即将出台的“大病医保新政”让他和家人看到了新的希望。

国庆节越来越“时尚”

上世纪六七十年代,代瑞勤的家庭档案里没有关于国庆节家宴的记录。“那时候大家更多地把国庆看作一个庄重的政治节日。”代大爷说,改革开放后,特别是1999年以后,大家开始享受7天的国庆黄金周长假,人们也像过中秋、春节一样,在国庆节走亲访友、出门旅游,国庆节的人情味、休闲味越来越浓。

随着生活水平的提高,代大爷一家餐桌上的节日菜品一年比一年丰富。最近三四年,他们干脆把国庆家宴摆在饭店里,全家二十多口齐聚一堂,其乐融融。老人说,如今去饭馆吃饭不再是难得的事,就像出门打的、休假旅游一样普遍。最让代大爷高兴的是2009年国庆节,在北京、上海工作的两个外孙同时购买了住房,几个外甥、外甥女又都相继买了汽车,自驾游成了年轻人最时尚的过节方式。

时代变迁的最好见证

在代瑞勤的家庭档案里,有一本用来记录生活随感的小册子,老人给它取名《诗记喜》,其中大部分是以诗歌的形式记录家庭经历的高兴事。字里行间既有孩子喜结良缘的喜悦,又有晚辈考上大学的自豪,还有家庭收入年年增加的满足与快乐……薄薄的一本小册凝聚了沉甸甸的幸福。

“喜谈二零零六年,桩桩喜事记心间。家乡通车感谢党,增加工资政府恩……”这是代瑞勤2006年的一段心情写照。老人原籍丰润左家坞镇古人庄村,2006年,村里通了柏油路,不仅村民出行更加便利,还拓宽了农产品的销售渠道。家乡的种种变化让老人喜在心头。

“日子真是越过越好”,这是近几年来唐山人的普遍感受。代瑞勤老人的家庭档案,不仅反映了一个家庭的生活变迁,也是改革开放以来,国家不断发展、社会不断进步、人民生活水平不断提高、物质文化生活不断丰富的最好见证。“以后我要把这些家庭档案传给子孙,让他们来看看我们生活中发生的变化,激励指导他们,创造更美好、更幸福的生活。”老人笑着说。

本报记者胡杨 通讯员朱大勇

编辑:刘巍 来源:唐山晚报 冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1