|

|

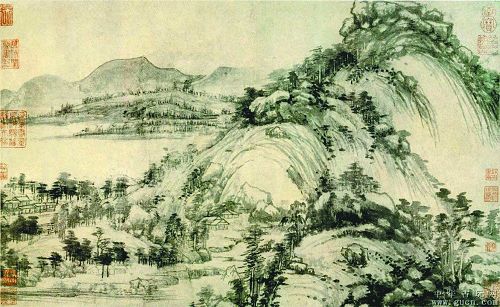

黄公望《富春山居图》局部。

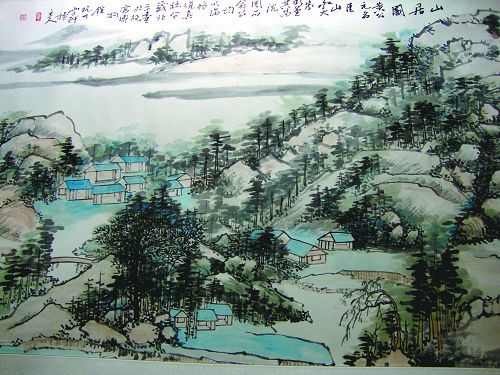

沈建荣临摹黄公望的《富春山居图》局部。

今年6月1日,《富春山居图》在台北合璧,成为中华民族文化史上的一大幸事。也正因为《富春山居图》其中一半《剩山图》藏在杭州,很多萧山市民对这幅画是情有独钟。四年来,戴村镇的六旬老人沈建荣就一直在临摹黄公望于79岁完成的《富春山居图》。

老人4年临摹40幅山居图

戴村镇青山村坐落在一个幽静的山谷里,面朝青山背靠青山,一条小河绕过村子,沿着缓缓的小坡上行,拐过几条街巷,我们就来到了沈建荣老人古色古香的庭院。

院里草木花蔬与古井小道构成了一道美丽的田园风光,而一栋古朴的二层木质小楼则让人顿生怀古幽思之感,沈建荣那幅最得意的仿《富春山居图》就是在二楼“云轩画室”创作完成的。

今年68岁的沈建荣看上去很有精神头,一聊到书画他便侃侃而谈,他说,自己2007年就开始临摹《富春山居图》了,当时此图刚开始受到关注。从那时起他便和黄公望的画结缘了。

如今,四年下来,他已经临摹了40幅左右的《富春山居图》,其间他不止一次地去富阳桐庐等地采风寻找灵感,但这些作品多少总有些不尽如人意的地方,今年5月份他又一次临摹这幅画。两天后完成,临摹的效果连他自己都没想到。他说,最后这幅画是最满意的。

临摹中带有萧山乡土情

踏着逼仄的楼梯,记者来到了沈建荣老人的“云轩画室”,画室挂满了各种书法、山水画,其中有自己的作品,也有他人的作品。而从画室往窗外看,一座秀美的青山映入眼帘,仿佛一幅天然的山水图,大自然为笔,窗为画框。

在画室,我们并没有看到沈建荣的得意之作,过了一会,他才兴致勃勃“扛”来了一根粗大的画轴,外面用报纸精心包裹,可以看出主人对这幅画的珍爱。

沈建荣将画轴小心翼翼地展开,“富春山水”缓缓出现在眼前。只见古木悠悠,山石嶙峋,水墨之中流淌出浓浓古意,几瓦小屋在树木掩映中悠然自得,远处的云山虽然模糊却更显生趣,留给人一种连绵不尽的余韵尾声。题跋写的也有书家风采,“仿黄公望富春山居图”几个字显出书法功底,其后小字则介绍了山居图的故事。

总体看来,幽静秀丽之中透出一种苍凉的力量,那是感叹命运的喘息,从细节观察,用笔考究,设色合理,粗中见细,以画看人,可以略知其洒脱、豪放的风度,而那隐于山中的小屋,不正是一生追求的写照吗?不求名,不逐利,隐于山水,如是而已。

沈建荣告诉记者,两天的时间临摹这幅画,他一气呵成,酣畅淋漓,画作完成后大快人心,因为他仿这幅画,不仅仅停留在临摹的层次上,更融入了自己的感悟和情思,生与斯,长于斯,青山村的山水是他灵感的来源,生命中的坎坷和欢乐则为他的画作染上了苍劲有力、不屈不挠的颜色,而富阳的山水与黄公望的山居图成为他创作的载体和寄托。

仅仅只是爱好

他说自己作画完全是出于自己的爱好和追求,他求的是知音和欣赏者,而不是钱袋,只要一个人懂得自己的画,他可以免费送给这个人,但如果画画变成了一种充满铜臭味的交易,那自己的画金山也换不去。

妻子对于老沈的这一点很不理解,她认为作为一个农民画家,不求名利,怎么养家?对此老沈总是一笑而过,中堂的《溪山水榭图》静中有动,他抽根烟,又陷入了沉思,仿佛这高山流水已让他沉浸不能自拔。

作者:文/摄 见习记者 房臣波 通讯员 沈世忠 编辑:许燕

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1