|

|

燕赵都市网邢台电(记者卢玉辉)在河北邢台有这么一位年过七旬的老人,他从16岁时开始发表作品,自己喜欢写诗歌、散文,在各类媒体中发表作品200多篇。退休后有喜欢上了说法,每天早上都要到达活泉公园写地书,坚持了十多年,并且有两副作品在2010年获奖。“我这一辈子最喜欢的就是文字和写作,最困难和最高兴的时候都是这些文字陪我度过的。”郭金榜说。

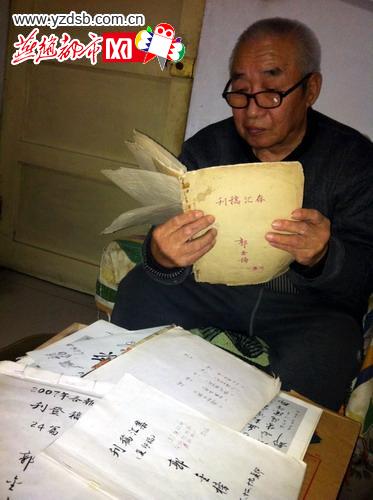

郭金榜在翻阅自己发表过的作品。卢玉辉摄

郭金榜在翻阅自己发表过的作品。卢玉辉摄

走进郭金榜的家,沙发旁边放着一沓厚厚的报纸,客厅的四周挂着几幅他书写的书法作品。老人今年71岁,因为患脑萎缩身体行动有些不便,但即使是这样他闲暇的时候喜欢翻看一下自己的写过的作品,偶尔还动动笔。“现在的身体明显不如以前了,思维反应也跟不上了。”老人说话很慢,但是思路还是很清晰,记忆依然清楚。 发表的第一篇作品是鼓词《套磨》,1957年发表在邢台地区的《先进报》,当时他是一名初二的学生,整篇的大意是歌颂入社以后饲养员如何爱护生产队的牲口。“饲养员叫王宝全,他的爱人解生产队的牲口去磨面,为了让驴多磨面,使劲打着驴跑,结果饲养员为了爱护驴就和爱人吵架……”说起鼓词的情节,老人记忆如初。也就是从那个时候起,郭金榜开始陆陆续续的发表诗歌等作品。

“我喜欢写东西主要是受刘绍棠和从维熙的影响,刘绍棠13岁就开始发表作品,我就想超过他结果还是晚了几年。”老人笑着说,那时候最喜欢看的书是文艺类的杂志,上学的时候还订了《蜜蜂》(后改名《河北文学》)和《萌芽》。“本来一心想着上高中,但是家里条件不好,老师推荐上邢台师范,说不用花钱,综合考虑后还是上了师范。”郭金榜说,上师范后学的是俄语专业,毕业后进了一所学校,但是创作的热情依然没有放下。

老人为记者展示了自己收藏的发表过的作品,1957年至1981年之间的作品具有强烈的时代色彩,有《不忘阶级仇》、《痛击美帝》等,1981年之后,老人逐渐把写作方向转向了社会题材。“后来写的新闻稿比较多,从学校出来以后,在法院工作过一段时间,写了很多的案例,渐渐得开始写民生题材,很多都在邢台本地的媒体,还有《燕赵都市报》和其他的一些媒体发表。”郭金榜把自己所有的作品都整理收藏。

“第一个新闻稿是在法院写的,当时还不让署自己的名,但是第二天的收音机里听到广播自己的稿件,心里非常的高兴。”郭金榜说,2008年以后身体渐渐的吃不消,就很少写东西了,以前喜欢的书法成了业余生活中的主要爱好。

每天早上都步行到达活泉公园,在郭守敬雕像前写上一个小时的地书,不但陶冶情操还能锻炼身体。2010年是纪念于右任诞辰130周年,郭金榜把自己一副“终生爱国 美誉千秋”的书法作品寄到了组委会,没想到获得了金奖,并被收录到《两岸一家亲书画雅集》中,同年创作的纪念中国人民志愿军抗美援朝60周年作品也获了奖。

“现在快写不动了,主要是身体不允许,但是心里的这种情结始终不能忘怀。”现在郭金榜最大的乐趣就是经常翻阅自己之前的作品,在书案前陶冶一会情操是他晚年最大的乐趣。

编辑:石利平 来源:燕赵都市网 冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1