|

|

在盐山县孟店乡王殿鲁村,近年来活跃着一支以退休回乡人员组成的“新农村建设服务队”,他们帮助村里打井、修路、规划蓝图;组建文艺队敦睦乡邻、改变村风;体恤孤寡、扶助留 守儿童……由于他们的努力,村子的发展有了活力,也使自己有了一个充实、愉悦的晚年。

退休的寂寞与对故乡的向往

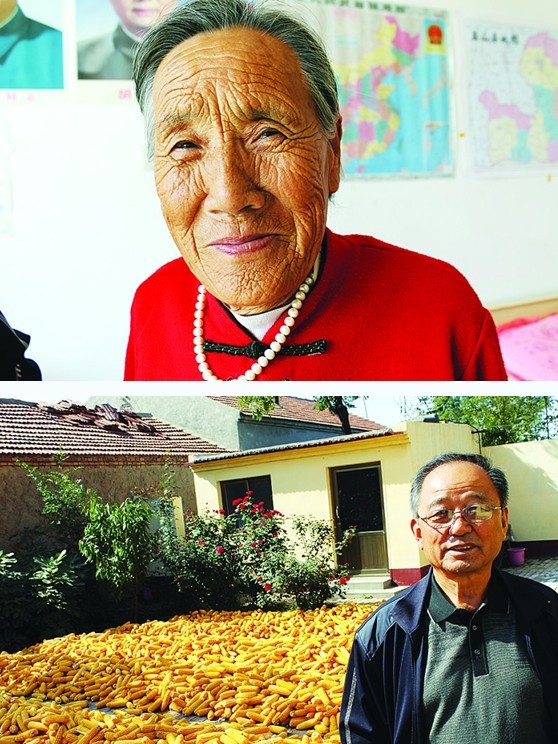

王殿鲁村“新农村建设服务队”队长叫王金良,今年67岁,身板硬朗、乐观幽默,他现在就住在村里的五间瓦房里,这里也是服务队的“队部”,每日里服务队的成员和乡亲们都来这里集合,商量为村里服务的事务或者排练文艺节目。

王金良是村里出去的“大干部”,担任过县民政局长、统战部长,2004年在县政协副主席任上退休。

王金良一直住在城里,退休后,曾有企业邀请他担任顾问,但他感觉没有多大兴趣,生活一度很落寞。用他自己的话说,就是没事干,整天在城里瞎转悠,人家有下棋的,凑过去看看,人家有写字的,凑过去看看,感觉自己很快老了下来。

这样的日子过了两三年,王金良越来越觉得没意思。他是本县王殿鲁村人,有时回趟老家,心理觉得特别舒坦,与亲戚、老邻居们非常投机,他觉得自己出去工作了40多年,骨子里还是一个农民,向往农村的生活方式。

王殿鲁是个穷村,盐山是国家级贫困县,王殿鲁村是贫困县里的贫困村,全村150户,639人,就靠1090亩地,此外就是部分壮劳力出去打工,人均年收入当时只有400元,乡亲们的生活一直很艰难。邻近的其他村庄都发展得很快,这又让王金良等在外的人很着急,于是琢磨着发挥余热,为村里做一些事情。

王金良于是决定回村生活。这时他儿女、老娘都在城里,许多人不理解。

2006年,他在村里的老宅院旁盖了5间房,不久就带着老娘、退休的妻子一起搬回了村子。

带动起9个人的队伍

王金良回村,在村里村外影响很大,在外工作的王殿鲁村民都与他联系很多,电话里一沟通,许多人都赞同他的想法,表示一起回村为村里做贡献。

村里退休的还有退休乡卫生院长、退休工人、炊事员、司机共8人,虽然在外大多也是普通的百姓,但毕竟几十年在外工作,眼界、见识都比一般农民宽广;再者都有退休金,生活上没有后顾之忧,都有心也有余力为村里出力。大家一合计,都赞成王金良的想法,决定携手为村里发挥余热,在村两委的领导下,成立“王殿鲁村新农村建设服务队”,队长是王金良,政委是“全国三八红旗手”、原孟店乡卫生院院长、今年73岁的强金荣。

村里的其他退休人员也曾经历王金良一样的心境,乡中学退休炊事员王金岭独身一人,先回村来,有退休金,生活无忧,但没有精神追求,除了帮兄弟忙一点活,就是睡觉看电视,感觉还不如上班时每天劳碌着有意思,现在有了自己的组织,又觉得自己还有用,很高兴。

王金良一边在院里里种菜养花,享受田园之乐,一边和“政委”强金荣等人,在田间地头与乡亲们聊天谈心,了解他们的所需所想,“我们这个服务队,怎么为大家服务。”

村民很为他们感动,“你们真不赖,把家都搬回来啦!”“他们这些人都是王殿鲁村出去的精英,都回来了村里就有希望了!”

摸清了村情,了解了乡亲们的所盼所需,王金良等人与村支书马金坡等两委干部达成共识,王殿鲁虽然是个小村、穷村,但也是一个为人民服务、奉献余热的大舞台。

村里发展的棋盘活了

过去的王殿鲁村,因为贫困,许多公共事业发展不起来。经过详细调研,王金良亲自执笔,向县扶贫办等有关部门写出了扶贫报告。

王金良分析,争取上级有关部门支持,充分利用国家的扶贫政策,是王殿鲁村基础建设的关键。过去因为是个小村、贫困村,村两委干部出去办事不易,现在他们回来了,毕竟在外工作多年,有一定人脉,都可以为村里所用。出去联系上级对口帮扶部门,王金良和强金荣是主力,有时他们陪着村干部跑,有时自己跑。两位退休的老干部也吃过闭门羹,也坐过冷板凳,但两个人从未感觉委屈、灰心,因为是为大家办事。

过去村里打了两眼机井一直没有成功,还是喝苦咸水,服务队通过跑县发改局,政府为村里打了深机井,还装上了净化水设备。又请求水利局帮助,帮助建设了扬水站,万米地下管线,从此数百亩土地可以灌溉。过去两条村路兴修又搁浅,服务队联系农业局等部门,修建机耕路、田间路,硬化了村街,如今村里已四通八达。其他还有更换变压器、扶贫项目落户等,都全靠服务队几个老同志出面出力,争取到有关部门的大力支持。这些项目,合计起来有213万元,王殿鲁村一下子有了基础和后劲。一个落后的村庄因为几个退休老同志的努力而有了活力,他们聘请县土地局的专业人员为王殿鲁村绘制了规划图,几年内,水、电、道路、桥涵、文体广场、经济林、科技种植区建设跃然纸上。

几年来,服务队的老同志们出去跑项目,车费、饭费,都是自掏腰包,不给村里添任何负担。村民王德明说,他们是实心实意为村里办事,大家都看在眼里。村支书马金坡对记者说,服务队为村里的建设真出了大力,对村里的组织观念、两委的执政水平给予了非常大的促进,村民们敬佩他们,感谢他们。

被服务队改变的村风

村里多年想办却办不了的事情,在服务队的帮助下办成了,村民对服务队有了信任和依靠。有了解决不了的大事小情,村民都来找服务队帮忙。

村民李洪强有在村里投资办厂的想法,但厂址区的土地涉及许多户村民的承包地,还将占用外村孟店的土地,自己协调不了,就来请服务队帮忙。恰好退休教师魏凤霞曾长期担任孟店小学校长,与孟店村的乡亲们都熟,而且孟店的学生家长都很尊敬她,就由她出面,一户一户与被占地的孟店村民协商,帮助调换土地,很快棘手的难题得到解决,外村的土地都协调好了,本村的自然更好办。随后,服务队的老同志们又帮助李洪强找人调研市场,跑资金,如今这家自行车配件厂已顺利投产,吸纳了50多名王殿鲁的村民进厂,守家在地,每月每人有了两三千元的收入。

俗话说,“清官难断家务事”,但因为服务队的老同志们在村里有威望,村民有了家庭难题常来找他们解决。村民王某的儿媳妇与婆婆合不来,跑回了娘家,强金荣老人就骑上自行车,往8里外的村庄跑了三趟,给这个儿媳妇做工作,终于劝了回来。

服务队的老同志们发现,村庄急需改变的,不仅是落后的经济状况,更是村民的精神面貌,过去农闲时,村民就凑在一起打麻将,或者东家长西家短说闲话,还有的就是酗酒,引发了许多家庭社会问题。

服务队反复研究,村民的精神生活是个大问题,于是决定成立“王殿鲁村文艺队”。王金良爱好文艺,是个内行,又拜县里有名的“鼓王”为师,学会了十几套鼓谱。9个人出资,购置了大鼓、服装、扇子等一大批文艺用品。每晚都有演出,人人都可以参与,健身舞蹈、京剧地方戏、打鼓、扭秧歌,队员由开始的20来人发展到现在的50多人,一年四季不间断,村民都挤过来看。许多人身体好了,心情好了,打麻将赌博无事生非的少了。每晚的锣鼓、歌舞声,让村庄有了生气,也有了亲和力。两个因为鸡毛蒜皮的矛盾多年不说话的邻居,在健身舞的队伍中成了对子,很快和好如初。如今,文艺队还经常到乡敬老院、外村去演出,村里人谁家盖房搭屋、娶媳妇嫁闺女,都无偿上门助兴,逢年过节,他们还组织大型专场演出。

几年下来,村里近些年冷漠、自顾自的风气得到扭转,去年建文体广场,村民们自发地出义务工,上到83岁的老人,下到几岁孩子,还有一次仅能搬动三块砖的残疾人。

传播爱,启发爱,享受爱

王殿鲁人口很少,谁家有困难,都挂在服务队的老同志心上。

村里有两个五保户,五个困难户,强金荣等几个女队员就组织起来,为他们购置新棉花,精心缝制新被褥。为了排遣两个五保老人的寂寞,给他们买来收音机、手电。退休海员朱俊岳会电工,就负责起这几户的电路、电器维修。这些事情都不大,但都点点滴滴温暖在村民心上。

服务队的队员中,魏凤霞、王永华、马兰芬都是从教师岗位上退休的,她们在走访村民时发现,村里仍有辍学的留守儿童,这些孩子辍学不是因为家里穷,大多数是因为成绩差,受到歧视后厌学。许多人辍学后游手好闲,成了问题孩子,看到这种现象,服务队的老同志们非常难过。魏凤霞说:“我干了一辈子教育,怎么能放下这些孩子不管?”于是三位老教师摸清情况后,联系家长、学校,帮助孩子们复读,又在村里办起了辅导班,给这些学生辅导功课。

三年来,服务队的老同志们先后救助了两个特困生。村里12岁的女孩王小雪,父亲因车祸身亡,母亲改嫁,跟着爷爷奶奶生活,生活、学习态度一度出现问题。魏凤霞老师掏腰包资助她,辅导她学习,又联系朋友和乡政府为她发放了救助金,服务队老同志们也都伸出援手,冬送棉袄,夏送雨衣,晚上有空就喊她来跳扇子舞。如今,小雪的精神好了,学习也提高了,成了班级里的尖子生。

转眼四年过去了,服务队的成员中已有一名老同志去世。“生固欣然,死亦无憾。”服务队的老同志们有着这样的人生信条,他们觉得,自己的晚年能为家乡多奉献一份热,自己的人生就多了一份价值,“这是奉献,对个人来说,更是一种享受。”服务队的老同志们说。

孟店乡乡长张全胜对记者说,老人家们为村里办了许多好事,他们的精神对我们的广大干部也是一种激励。

王殿鲁村服务队的影响在县里越来越大,很多老同事、老干部给他们打电话,询问他们的做法,也有到老家的村里奉献余热的想法,王殿鲁村在外工作的几个年纪大的村民,也都做好了晚年计划,一旦退休,马上回村参加服务队。“我们的做法也是一种晚年退休生活的探索,我们很愿意给其他老同志们一点启发。”王金良说。

稿源:燕赵都市报责任编辑:杨媛媛

冀ICP备10006655号-1

冀ICP备10006655号-1